DIANA LOLA POSANI: SCREAM AS IF YOUR ORGANS WERE MADE OF GLASS

ZUIHITSU

QUIRKY THOUGHTS COLLECTION

Essays, personal stories and curiosities from our guest fem人le contributors

DIANA LOLA POSANI: SCREAM AS IF YOUR ORGANS WERE MADE OF GLASS

Un giorno qualsiasi del 1840, la principessa Alexandra Amelie di Bavaria viene trovata a camminare lateralmente attraverso i corridoi del palazzo.

Era già conosciuta per essere una ragazza incredibilmente intelligente ma con una sensibilità particolare: si vestiva solo di bianco, e non sopportava molti colori e odori.

Quando i familiari le chiedono il motivo del suo comportamento, lei è costretta a spiegare che si era resa improvvisamente conto che da piccola aveva inghiottito un pianoforte a coda di vetro.

Adesso il pianoforte giaceva completamente intatto dentro di lei, e si poteva rompere in mille

pezzi subendo urti o movimenti troppo azzardati.

Era vittima della Glass Delusion, una psicosi collettiva diffusa dal Medioevo fino alla fine

dell’Ottocento, che convinceva le persone che ne cadevano vittime di essere fatte di vetro.

In An Odd Kind of Melancholy: reflections on the glass delusion in Europe, Gill Speak ne descrive le varie forme: talvolta le persone diventavano lampade, altre volte urinali, altri sfortunati invece si trovavano intrappolati in una bottiglia di vetro.

Gill Speak nella sua trattazione si dilunga più nell’elenco di casistiche, ma i motivi di questa paura di rompersi vengono solo accennati: castità, purezza, fortuna.

Viene considerata dagli psichiatri come una forma particolarmente fantasiosa di malinconia.

La malinconia molto spesso, scrive Speak, è connessa alle illusioni.

L’ultimo caso registrato ufficialmente è una donna anonima di un manicomio a Meerenberg, che non molti anni fa si era convinta di essere un coccio di bottiglia.

Leggendolo mi sono chiesta di cosa avesse paura un coccio di bottiglia; nel suo caso la prospettiva terrorizzante si era già risolta, lei era già rotta. Forse c’è sollievo nel trovarsi oltre l’impatto?

Circa in contemporanea al periodo di apice della Glass Delusion, un nuovo strumento musicale stava rapidamente conquistando popolarità in giro per l’Europa.

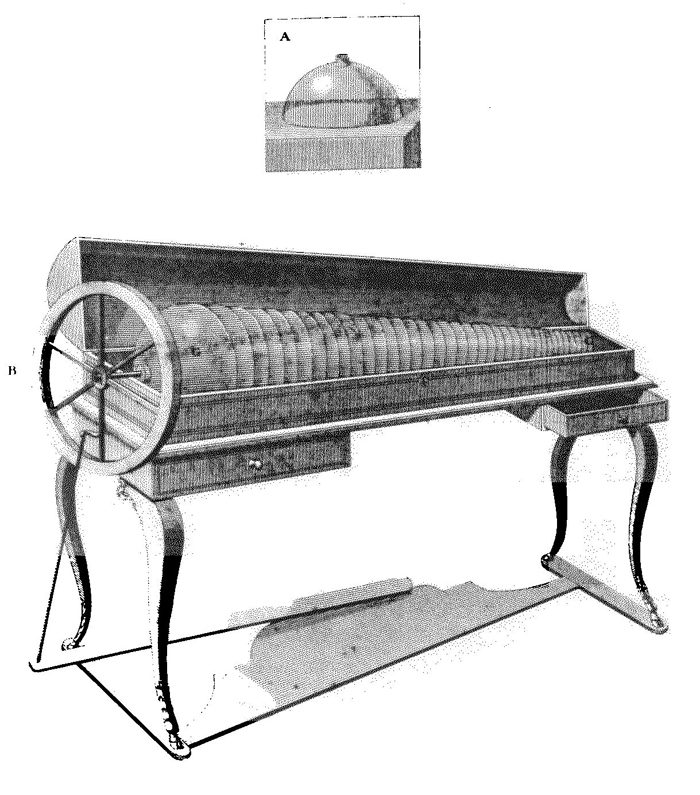

L’armonica di vetro era bellissima, incredibilmente poco pratica, e, per ovvie ragioni, delicata. Il suo funzionamento era basato sulla meccanica dei bicchieri di cristallo, che producono suono quando il loro bordo viene frizionato lievemente con le dita umide.

Nell’armonica di vetro i bicchieri sono incastrati insieme in una lunga fila tenuta insieme da un bastone di legno, che viene fatto rotare con l’aiuto di un pedale.

La prima a scrivere in modo approfondito dell’armonica di vetro fu una donna: Anne Ford.

Nel suo trattato Instructions for Playing on the Musical Glasses, Anne descrive l’armonica di vetro come uno strumento rivoluzionario, specialmente per le donne.

Secondo la Ford le donne avrebbero tratto grande giovamento dal cantare insieme al suono dell’armonica; la voce infatti, sarebbe stata attratta dal suono puro e trasparente e ne sarebbe stata contaminata, diventando anch’essa cristallina.

La voce vetrificata incastonava la donna in un immaginario spaventosamente angelico e statico, perfettamente in linea con lo stato della donna antica, incastrata in corpetti d’osso, tumulata negli strati delle sue sottane.

La voce del femminile ideale è fragile, acuta, disincarnata e perde così fluidità, rendendo il materiale sonoro, di solito accostato all’aria o all’acqua, qualcosa di rigido.

Rigido, impeccabile, pronto a frantumarsi in cocci dolorosi.

“Eppure, in realtà, l’armonica non suona affatto “disincarnata”, poiché al di là di ogni nota si sentono il tocco e il graffio di un dito contro la coppa di vetro. Più precisamente, si potrebbe dire che il suono si scompone in due parti costitutive, con il graffio “sotto” e il suono puro “sopra”, così che ogni nota si separa in traccia materiale e tono astratto. L’effetto vocale che Ford elogia deriva dalla drammatica differenza tra le gamme superiori e inferiori dello strumento. Il suono diventa sempre più debole e grossolano man mano che si scende di tono: l’effetto percussivo di “trazione” o di raschiamento si fa più marcato man mano che il suono acuto si affievolisce, e i registri più bassi producono toni smorzati la cui intonazione è muta, quasi un’eco. Solo il registro di soprano sfugge al sottofondo percussivo, suonando chiaro e simile a un flauto. Così l’armonica non è semplicemente “senza corpo”; piuttosto rende udibile il processo dello spirito che trascende il corpo, la sublimazione del suono grezzo e corporeo in voce ideale (femminile).”

È suggestivo pensare che la trascendenza del suono si dividesse tra una componente luminosa e brillante e il rumore di un graffio.

All’azione del suonare corrispondeva una nota e una ferita, e i due aspetti non potevano essere separati perché generati dalla stessa causa, lo stesso movimento.

L’armonica riassumeva in un unico suono il dolore e le aspettative spirituali nei confronti delle donne: diventare lo specchio dell’anima maschile, prestarsi ad una proiezione violenta.

L’armonica inoltre aveva la caratteristica unica di permettere alla musicista di mantenere una posa, di simulare immobilità, equilibrio e silenzio.

Visivamente l’illusione era che le donne non suonassero, simili alle rappresentazioni pittoriche dove si vedevano posare le dita sugli strumenti ma senza premere realisticamente sui tasti.

Lo strumento riusciva a conciliare due desideri contraddittori: sentire le donne suonare e vederle in una posa graziosa e rilassata.

Il suonare è connesso intrinsecamente ad una sapienza del corpo, ad un coinvolgimento sensoriale, e per quanto alla musa fosse richiesta una certa maestria celestiale, il fatto che il suo corpo potesse essere deformato nel soffio, o proteso sopra i tasti di un pianoforte ricordava in modo inopportuno la sua umanità.

Inoltre, la struttura stessa dell’armonica permetteva alla principiante di evitare i suoni imbarazzanti e goffi che caratterizzano i primi stadi dell’acquisizione di una competenza tecnica.

Il desiderio maschile si trovava spaesato di fronte ai primi tentativi di suonare un violino, tentativi che generavano note tremanti e stonate, e che potevano continuare per anni prima di diventare attraenti.

Nel caso dell’armonica invece bastava sfiorare il cristallo rotante e si generava un suono puro e preciso, senza alcuno sforzo.

Questo comportava una conseguenza altrettanto significativa: l’assenza di distinzione tra la musicista amatoriale e la virtuosa.

Se con gli altri strumenti il rischio che la musicista diventasse così abile da essere rapita dal suo stesso suonare e si lasciasse trasportare in performance troppo energetiche era sempre in agguato, l’armonica garantiva suoni “da salotto” e non permetteva alcun tipo di tecnicismo considerato poco femminile. L’abilità della musicista era connessa più ad una attitudine calma e spirituale che ad una competenza corporea.

Anche le performer più riconosciute venivano considerate sulla base della purezza che emanavano, più che per innovazione od espressività.

La staticità permeava ogni parte dell’esibizione: il suono non variava intensità, il corpo non si muoveva, l’animo era calmo e disteso.

Nel libro Tibetano dei Morti il mondo degli angeli è accumunato a quella degli animali, perché entrambi sono confinati in uno stato di staticità.

Gli animali perchè incapaci di autocoscienza, gli angeli confinati nella loro apparente perfezione.

L’uomo, seppur ad uno stadio inferiore di evoluzione spirituale rispetto agli esseri angelici, è più vicino all’ Assoluto, perché dotato della possibilità di cambiare.

L’angelo è bestiale proprio perché non può rendersi conto che esiste qualcosa di più della perfezione.

Non riuscirà mai a raggiungere quel Nulla beato che attende l’uomo illuminato.

Intrappolato nella sua stessa perfezione, è condannato ad un limbo pieno di grazia.

Non stupisce quindi che alle donne viene dato il dono più atroce: l’angelicità, intesa come impossibilità di esprimersi e mutare, di essere anche ombra.

Forse non per caso, l’altro motivo per cui le donne erano associate all’armonica a vetro era una sostanza chiamata “magnetismo animale”.

Il magnetismo animale era una teoria del medico tedesco Franz Mesmer, il quale sosteneva che le malattie fossero generate da dei blocchi in un fluido vitale che rispondeva alle stesse leggi di attrazione elettromagnetica che si potevano osservare nelle calamite.

Al contrario delle calamite però questo fluido non rispondeva agli effetti dei campi magnetici, ma ad altri corpi.

In pratica, durante il trattamento le pazienti cadevano in un “sonno magnetico” durante il quale il dottor Mesmer faceva dei gesti, che andavano a modificare lo scorrimento del magnetismo animale, riportandolo ad uno stato armonico.

Inizialmente aveva adoperato vari strumenti per canalizzare il suo magnetismo: corde, aste metalliche, pezzi di legno e magneti, per poi capire che bastavano le sue mani.

Come un direttore d’orchestra dirigeva da lontano il flusso vitale delle pazienti.

“Non doveva ricorrere al corpo o alla mente razionale, ma piuttosto manipolare la corrente visibile dell’etere che si diceva circolasse attraverso e intorno a tutti gli esseri viventi. Il suono dell’armonica era un’analogia perfetta per queste “onde” della magia animale, anch’esse invisibili, percettibili, penetranti e a cui era difficile resistere.”

L’armonica ha avuto un ruolo di primo piano nelle sedute spiritiche e nelle sessioni mesmeriche, poiché lo strumento sembrava parlare direttamente all’anima, senza mediazione di elementi “relazionali” come le parole, la notazione musicale o il lavoro creativo cosciente (in effetti, Mesmer affermava di produrre i suoi effetti più potenti quando improvvisava con l’armonica).

Entrare nel suo studio doveva essere un’esperienza suggestiva: al centro del salotto si trovava una grandissima vasca di acqua limpida e immobile, e il suono

celestiale dell’armonica a vetro era onnipresente, ad ogni ora del giorno e della notte.

La sensibilità femminile si prestava ad essere smossa dal suono del vetro, che si dicesse riuscisse ad avere effetti curativi sul sistema nervoso, e facilitare l’operazione mesmerica di guarigione.

Ma la stessa associazione col femminile che aveva reso l’armonica celebre, diventò già per la generazione successiva motivo di disprezzo.

La sensibilità non era pericolosamente vicina alla fragilità di nervi? alla follia, non intesa nel senso più dignitoso riservato agli artisti e pensatori collassati sotto il peso della loro stessa genialità, ma come instabilità dovuta ad una mancanza di forza di spirito.

L’armonica iniziò ad essere odiata per le stesse ragioni per cui era stata a lungo ammirata: lo strumento suonava troppo “giovane”, immaturo per via della sua mancanza di registro basso.

Coleridge inoltre si lamenta del timbro, che colpisce così tanto l’emotività da impedire all’intelletto di concentrarsi su armonia e composizione.

L’armonica segue la discesa di popolarità di Mesmer, sempre più ridicolizzato per via delle sue tecniche poco scientifiche, e conclude la sua parabola con la reputazione infangata: dall’essere un’allegoria di purezza e perfezione, diventa lo strumento della follia.

Donizetti arriva a comporre una scena di Lucia di Lammermore affidando all’armonica la rappresentazione della follia:

“La storia delle donne, della trance e dell’armonica si fonde nella scena della pazzia della Lucia di Lammermoor, dove il suono dello strumento era originariamente inteso a evocare le ansie riguardo alla vulnerabilità delle giovani donne allo squilibrio nervoso, all’erotismo, e all’alienazione dalla società sana e normale.

La partitura autografa mostra che Donizetti concepì inizialmente la scena con un’armonica fuori scena che accompagnava la squilibrata Lucia mentre entrava nella sala dopo l’omicidio del marito indesiderato. Lo spettacolo della ragazza spettinata e distratta in stato di trance, che vede visioni e si sintonizza con voci ultraterrene, ricorda le precedenti scene di “crisi” mesmerica. Varcando la soglia letterale della sala, la ragazza si trova al confine tra la veglia e la trance, tra la sanità mentale e il delirio, persino tra la vita e la morte. I toni ultraterreni creano una sorta di limbo intorno a Lucia, isolandola dallo shock e dalla pietà della folla. Il dolce suono dell’armonica le ricorda prima la voce di Edgardo e poi le fornisce l’armonia celeste dell’inno nuziale. Guidata da un’orchestra eterea che solo lei può sentire, Lucia entra in uno stato alterato in cui la realtà non può seguirla.”

L’ultima rivalsa dell’armonica di vetro è stata essere sottofondo di un delitto per mano di una moglie infelice.

Marina Valcarenghi nel suo libro “l’aggressività femminile” spiega con grande chiarezza l’impatto della soppressione dell’aggressività sulla psiche femminile.

L’ (apparente) assenza di quella forza vitale fondamentale per l’autorealizzazione diventa malattia, confusione, depressione.

A volte viene sostituita da compensazioni: manifestazioni di rabbia superficiali, senso materno divorante, narcisismo.

Tragicamente, l’analisi considera spesso questo sbilanciamento psichico non come il risultato di una violenza sistemica ma come uno stato naturale della mente femminile, più portata alla cura, alla dolcezza, alla passività e soprattutto al mettere gli altri davanti a sé.

(L’amo più di me stessa, devo averlo detto almeno una volta)

In un punto del libro in particolare mi sono fermata, colpita da una risonanza profonda.

La Valcarenghi descrive un incontro con una donna colpita da una psicosi, che la rendeva assolutamente certa di conversare con Leonardo Da Vinci.

“Di cosa parlavate?”

“Della ricerca del senso della vita, di arte, di politica, di Dio, della pace nel mondo, delle cose importanti.”

“Lei ha una particolare simpatia per Leonardo?”

“Direi di si, e una sconfinata ammirazione perché è poliedrico, vola alto, pensa alle cose importanti”

“Mi diceva che l’aveva incontrato anche altre volte?”

“Si, un’altra volta ed era vestito in modo davvero straordinario: aveva un mantello bianco ricamato a disegni geometrici d’oro, un abito a giacca blu e bianco damascato e un turbante rosso e viola con dei ricami; sul tavolo davanti a lui c’erano compassi, matite, fogli, disegni, e anche oggetti strani di incredibile bellezza.”

“Le capita spesso di parlare del senso della vita, della pace nel mondo…”

“No, appunto – mi interruppe – praticamente con nessuno”

L’analista si avvicina alla psicosi senza alcun giudizio, valutandola come realtà psichica, e in breve tempo si rende conto di aver davanti una ragazza di grande talento, confinata in una vita che la sua famiglia e il suo fidanzato avevano previsto per lei, a cui si era mestamente adeguata.

(Che sollievo, e che dolore, non essere niente).

Si vestiva sempre di blu.

“Mi piace e poi mi sembra che mi si veda di meno”

“Perché non vuole essere vista?”

“Mi sembra che ci sia ben poco da vedere”

Nel corso dell’analisi la ragazza si rimette in asse con se stessa, sceglie un lavoro compatibile con le sue passioni, diventa indipendente, e pian piano la psicosi scompare.

Durante una delle ultime sedute la paziente domanda quale sarà il suo destino, e la risposta che le viene offerta è significativa:

“Prima di lasciarci mi chiese se avrebbe mai potuto ricadere nella crisi, come lei sempre ormai la chiamava.

“Esiste questa possibilità, lei è come un bicchiere di cristallo, prezioso e sottile, ma anche delicato.

Dovrà avere cura di se stessa stando sempre attenta alla vita che fa, al significato delle sue giornate, senza impigrirsi e cedere alle cose senza importanza. Allora andrà tutto bene. La follia è solo dolore, Giovanna, non deve averne più paura, perché adesso lei sa come riconoscere il dolore e sa come affrontarlo senza più nascondersi dietro alla crisi.”

Dopo qualche giorno mi arrivò per posta il disegno di un calice molto elegante, sullo sfondo del foglio si vedevano segni a matita, vaghi e sfumati, come frammenti di vetro rotto.

Sotto c’era scritto: autoritratto.”

Mi chiedo se è davvero un bicchiere di cristallo, una donna con un’anima così forte da generare visioni pur di essere ascoltata. Se fosse stata in grado di sopportare la vita che avevano previsto per lei sarebbe stata più forte, meno cristallina?

Ma più di questo mi ha colpito il sollievo che porta l’ultima affermazione: la follia è solo dolore.

Finalmente.

Che farsene di questa costellazione di rabbia, dolore e follia?

Per secoli disegnare i propri contorni, avere una forma, si poteva trasformare in avere confini.

Confini come lo spauracchio di una camera d’ospedale, dello stato di zittella, o di donna abbandonata e quindi nullatenente.

La sensazione che ho raccolto leggendo è che nella psiche della donna si sia creato un ammasso amorfo e torbido lì dove dovrebbe essere la sua identità, un ammasso di consistenza lavica ma privato del suo calore.

Ho ripensato ad un articolo che parlava di una recente scoperta ad Ercolano, dove hanno trovato un corpo il cui cervello è diventato vetro.

Bellissimo a vedersi, sono frammenti neri e lucidi, che ancora mantengono il dinamismo di un materiale che un tempo è stato organico.

Il vetro del cranio conteneva proteine e acidi grassi comuni nel cervello, nonché acidi grassi tipicamente presenti nelle secrezioni oleose dei capelli umani.

“Questo tessuto trasformato in vetro deve essere stato creato per vetrificazione, un processo in cui un materiale si riscalda fino a liquefarsi e poi si raffredda molto rapidamente diventando vetro anziché un normale solido. (…)Sembra che questa temperatura sia stata sufficiente per incendiare il grasso corporeo, vaporizzare i tessuti molli e fondere il tessuto cerebrale. La materia cerebrale si è poi spenta all’improvviso, ma Petrone (l’archeologo nda) dice che ciò che ha permesso che ciò accadesse rimane attualmente un mistero.”

Mente di donna, mente di vetro.

Non una psiche più frantumabile di quella maschile, ma irrigidita da un calore dimenticato troppo forte, insostenibile.

Un altro articolo che parla della scoperta commenta “È il corpo umano che, di nuovo, si fa testimone, attraverso la sua stessa distruzione, di una sequenza di eventi, come un archivio.”

Di quale processo violento si fa archivio il vetro nella mente delle donne?

Il mio processo di vetrificazione è stato lungo, non saprei nemmeno dire quando è iniziato.

Magari ho ingoiato anch’io un pianoforte di vetro da bambina, come la principessa Alexandra.

La malattia ha reso il mio corpo di vetro, qualche uomo mi ha vetrificato le parole, e il mio cuore è diventato vetro insieme alla mia musica.

Ma la musica è stato il mio modo di rendermene conto, di stupirmi della mia trasparenza.

Ho iniziato a cantare tardi, dopo un percorso multidisciplinare tra il cinema e le arti performative.

Dopo un lungo training tecnico, mi sono trovata davanti all’esigenza di avere una valvola espressiva.

Più che davanti, l’esigenza mi si è messa dietro il collo, ad alitarmi contro per costringermi all’azione.

Proprio in quel periodo avevo iniziato a frequentare un collettivo di improvvisazione, potenzialmente la condizione migliore per sperimentare.

E invece, quando raccoglievo abbastanza coraggio da provare ad inserirmi, mi ritrovavo sempre ad emettere mormorii, sussurri, e respirazioni sonore.

Qualche volta mi concedevo un’inspirazione simile ad uno scricchiolio, un piccolo rumore.

Le circostanze erano dominate da una presenza maschile molto angosciante e giudicante, e la mia paura di occupare spazio sonoro si era trasformata in una scelta stilistica.

Il respiro sonoro per me era ciò che il blu era per Giovanna.

“Mi piace e poi mi sembra che mi si veda di meno”

I miei suoni erano fragili come vetro, e come vetro cercavano di diventare il più possibile trasparenti rispetto a ciò che avevano attorno.

Eppure avrei potuto fare qualsiasi cosa.

Mi sono chiesta spesso se quello spazio di libertà fosse solo apparente, ma fidarmi della mia intuizione avrebbe comportato la scoperta di uno stato di forza a cui non ero ancora preparata.

È stata la vita ad allontanarmi con delicatezza da quelle circostanze, senza che dovessi riconoscere la validità delle mie percezioni.

Una volta sola, sono rimasta con i miei suoni trasparenti, e non sapevo come ridargli un corpo.

Le istruzioni per scomparire mi sembrava di averle trovate ovunque, disseminate come indizi o briciole di mollica nel corso della mia vita, mentre quelle per riapparire non me le dava nessuno.

Talvolta mi chiedevo se la mia ricerca avesse senso, o se ci fossero donne condannate ad essere fatte di vetro.

Ogni tanto mi sembrava di notare donne amiche, chine come me a cercare qualcosa.

E dentro di me speravo fossero briciole di riapparizione.

Dopo non molto tempo ho ricominciato ad improvvisare, ma questa volta insieme a Janneke Van Der Putten, un’artista vocale e visiva, esperta di tecniche vocali estese.

La nostra amicizia ha guidato gli incontri, che per mesi hanno avuto la forma di scambi di tecniche e pratiche corporee che avevamo imparato nel nostro cammino.

Inizialmente cantavo usando piccoli suoni, sospiri, note lunghe che si confondevano con l’ambiente intorno a noi.

Cercavo di ascoltare la risonanza dei muri e far sì che il mio canto fosse il canto delle pareti.

Non avevo nulla di me da giudicare, dato che nel cantare diventavo paesaggio.

Per la prima volta però, il mio canto di cristallo era diventato pesante, affaticato come una diga che tenta di arginare un fiume in piena.

Avrei voluto offrirle qualcosa di più vero, di più mio.

Imbarazzata dal mio canto troppo vuoto di me, ad un incontro lasciai uscire il mio scricchiolio.

Lì per lì non accadde granchè e ritornai alle mie solite note camaleontiche.

Il giorno dopo però durante le prove Janneke mi propose di entrare nello sgabuzzino di casa mia, al buio. Lì dentro, nell’oscurità più completa, iniziò a fare quel “mio” suono ruvido, invitandomi al dialogo.

Nel nero e nel caldo del piccolo spazio la sensazione era di catarsi e rilassamento insieme, perché il noise che producevamo si posava con delicatezza sul respiro.

Mio nonno anni fa mi regalò un oggetto estremamente antico, ricordo degli anni che aveva passato a lavorare in un museo.

Si tratta di un raccogli lacrime romano, chiamato anche lacrimatoio.

Il lacrimatoio è fatto di vetro, e ha una forma sottile ed allungata che termina con un leggero rigonfiamento sul fondo, dove si accumula il pianto.

Il raccogli lacrime stesso ricorda una lacrima, per forma e trasparenza.

Anticamente lo scopo dei lacrimatoi era raccogliere le lacrime prima della sepoltura per poi accompagnare il morto nella tomba a testimonianza del dolore che aveva lasciato.

Nell’Ottocento i raccogli lacrime erano tornati di moda, e venivano utilizzati per stabilire la durata del lutto per le vedove: le lacrime venivano raccolte in bottigliette con tappi speciali che permettevano una sia pur minima evaporazione del liquido così che, quando la vedova aveva pianto tutte le sue lacrime e queste erano evaporate del tutto, si considerava finito il tempo del lutto.

Una stranissima clessidra del dolore.

Il vetro del mio raccogli lacrime è spesso, denso e opaco, e mentre rinnovo la meraviglia per l’aura antica che emana, gli domando se è mai esistito il vetro senza la malinconia.

Mi risponde che le lacrime sono destinate ad evaporare.

Allo scadere del mio tempo di dolore, il vetro era sempre lì, ma era tornato ad essere ossidiana.

L’ossidiana è il primo vetro, l’unico vetro che la natura stessa produce.

L’ossidiana è materiale amorfo, duro, che contiene solo il ricordo di quello che un tempo era calore magmatico.

Forse in un certo senso avevo ragione, la mente delle donne potrebbe avere affinità con i rimasugli neri e lucidi che sono stati ritrovati ad Ercolano.

Quella massa che avevo intravisto leggendo il libro della Valcarenghi non è che ossidiana.

L’ossidiana delle lame preistoriche, del moderno bisturi.

Eccola, l’aggressività perduta, che incide, apre, indaga.

Anche il vetro della mia voce si è trasformato in ossidiana nera.

Lo scricchiolio nel tempo ha preso sempre più corpo, ed è diventato un canto gutturale, estremamente basso, simile ad un ringhio o ad un ruggito.

Ascoltando ci sento dentro un rumore ruvido, come se fosse una leggera percussione della glottide, e una componente di aria, tinta dal colore delle vocali.

Il respiro sonoro non è così distante.

Ma similmente a come si ottengono le schegge affilate di ossidiana tramite la percussione, allo stesso modo frammento il respiro con la glottide, rendendolo ferente e pericoloso.

Il noise per me non è sfogo, ma una vera e propria nuova voce, che mi fa vibrare i denti, e che ogni tanto spaventa chi la sente.

Internamente è ancora un gioco di respiri, ma grazie ad un’altra donna ora quei respiri li so abitare.

Col tempo ho avuto la certezza che le donne chine a cercare, stavano cercando briciole di se stesse.

Chi disperatamente, chi senza farsi notare.

Credo che per ognuna di noi questa ricerca implichi un percorso diverso, un materiale diverso, ma sono certa che se la sparizione è un atto singolare, la riapparizione è un atto collettivo.

Diana Lola Posani (Milano, 1994) è una sound artist, curatrice indipendente e facilitatrice di Deep Listening con base a Napoli, Italia. Con un background da performer e regista, Diana Lola lavora nell’area marginale tra arti performative e musica. La sua ricerca riguarda l’interconnessione tra le pratiche di ascolto e l’espressione vocale, ambito che sta approfondendo attraverso il metodo Vocal Functionality con la guida di Maria Silvia Roveri. Diana Lola è la fondatrice e curatrice di Akrida – Sound art festival, che presenta artist* internazionali di identità femminile e non-binary.

Scrive, inoltre, per la rivista “A Row of Trees” gestita dalla Sonic Art Research Unit (SARU) – Oxford Brookes University.

Nel giugno 2022 ha debuttato il suo podcast “Kaikokaipuu” su Fango Radio.

Attualmente è interessata a lavorare sullo spazio comune tra suono e immaginario poetico, attraverso opere interdisciplinari e poesie sonore.